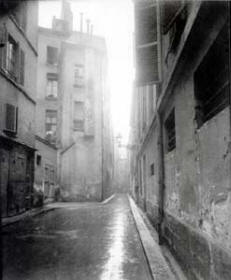

Dans son atelier du n°17bis, Eugène ATGET a révélé "l'impalpable et l'imaginaire" d'un Paris photographié en toute objectivité.

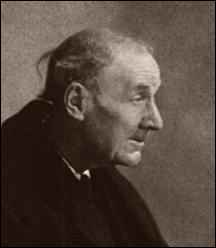

Eugène ATGET - Photographe français (Libourne, 1857 — Paris, 1927). Autres photographies d'Eugène ATGET

ATGET -

Photographe par nécessité

Eugène ATGET est né en 1857 à

Libourne. Son père, carrossier à Libourne, étant

d’origine parisienne, retourna à Paris. Eugène fut ainsi élevé par ses

grands-parents. Il fit des études modestes dans sa ville natale. D’autres

biographes disent qu’il devint orphelin vers cinq ou six ans et qu’il fut élevé

par son oncle qui le destinait à la prêtrise ! Eugène préféra voyager ; il

s’engagea sur un bateau mais cela ne lui plut guère. Il monte à Paris et le goût

du théâtre lui vient et ne le quittera plus jusqu’à sa mort. Il entre au

Conservatoire et en sortira en1881 sans être lauréat. Sa carrière sans éclat

commence, il jouait des troisièmes rôles de traîtres, etc... En 1886, il fit la

connaissance de Valentine Delafosse qui devint sa compagne. Pendant treize ans

ils vécurent une vie difficile, faite de tournées dans des régions souvent

pénibles d’accès. Prétextant une faiblesse de ses cordes vocales, il quitta le

théâtre mais en réalité c’est le théâtre qui le quitta. Sa compagne, plus

appréciée que lui, continua quelques années encore. Nous sommes en 1899, il loue

un appartement au 17bis de la rue Campagne Première,

l’immeuble existe toujours. Il s’essaye comme peintre et dessinateur : nouvel

échec. En fréquentant les académies de peinture, il observe que les peintres se

plaignent de ne pas avoir de documents photographiques pour les aider à composer

leurs toiles. L’idée lui vient de leur en procurer et c’est ainsi que, pendant

vingt cinq ans, chargé de vingt kilos de matériel, il photographie opiniâtrement

Paris et ses environs. Une œuvre se constitue qui deviendra mythique. Quel était

l’état de la photographie en 1899 ? Il existait une institution : le Photo Club

de Paris, régentant l’art de l’image : hors de lui point de salut. Les éminents

membres étaient persuadés que la photographie à l’état brut, autrement dit le

négatif, était le point de départ d’une cuisine savante que l’image devait subir

pour devenir quelque chose qui ressembla à de la peinture ou de la gravure : le

pictorialisme était leur religion. Atget était loin de cette agitation de bon

ton. La photo était pour lui l’humble transcription du motif avec tous ses

détails ; il se revendiquait documentaliste. Il avait comme clients : Dunoyer de

Segonzac, Derain, Foujita, Kisling, Vlaminck, Utrillo et même Braque le cubiste

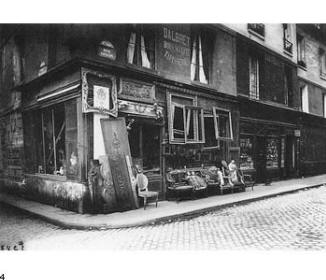

! Il vivait en vendant ses photos au 9 de la rue

Campagne Première. Il proposait aussi aux

commerçants de fixer la devanture de leurs boutiques. Parmi ses acheteurs, on

trouvait le Musée Carnavalet et la Bibliothèque Nationale. Eugène Atget était un

homme d’humeur sombre souffrant d’ulcères à l’estomac. Il se nourrissait de

crêpes qu’il cuisinait sur un réchaud à alcool. Ces préparations culinaires

empestaient tout le voisinage et ses voisins ne l’appréciaient guère. Il

entreposait son charbon et son bois sur son balcon qui lui servait aussi de lieu

d’exposition pour ses châssis garnis de négatifs et de papier au citrate

d’argent noircissant directement à la lumière du jour. Il employait également le

papier au ferroprussiate. Tout en faisant ces opérations, il chantait à tue-tête

ou déclamait des vers à voix forte, provoquant la colère des locataires. L’homme

était un révolté, il n’avait jamais accepté son échec au théâtre. Il s’y

raccrochait en faisant des conférences au « club du faubourg » et en y donnant

des cours de diction. En 1902 Valentine le rejoignit à Paris ; ils y vécurent

pauvrement. L’aspect d’Atget était peu soigné. Il est vrai qu’il transportait

vingt kilos de matériel sur ses épaules : Un appareil à soufflet 13x18, une

douzaine de plaques en verre, un énorme pied. Il photographiait en général de

l’aube jusqu’à 15 heures. De retour chez lui, il partait voir ses clients ou

s’occupait du laboratoire. Au 31 de la même rue

habitaient Man Ray et Bérénice Abott. Ils connurent leur voisin Atget. Man Ray

intéressé par son œuvre lui proposa de la faire éditer ; Atget refusa ne se

trouvant pas assez «artiste», ce n’est que du document, disait-il. Dans les

années vingt, on lui proposa de travailler avec un matériel léger et d’utiliser

le gélatino-bromure d’argent : il refusa trouvant ses méthodes satisfaisantes.

En 1926 sa compagne mourut ; ce fut un coup terrible. Il se laissa aller en se

soutenant le moral avec des petits verres d’alcool, jusqu’à son décès le 4 août

1927. Jean Leroy, qui réalisa une grande enquête sur Eugène Atget, relate ainsi

sa mort : « Des coliques le tenaillaient depuis trois jours. Il comprit qu’il

allait mourir et, en bon comédien, il ne voulait pas mourir dans son lit. Il se

dirigea en titubant vers la porte, l’ouvrit et, sur le palier, s’écria : « je

meurs ». Les voisins accoururent et le ramenèrent sur son lit ». Il fut enterré

au cimetière de Bagneux. Sa concession n’étant que de courte durée, ses restes

furent déposés à l’Ossuaire en 1940. Eugène Atget fut parfaitement ignoré des

maîtres de l’époque : Demachy, Puyo et leurs adeptes. La guerre de 14-18 fut une

tragédie absolue, mais aussi une révolution politique, intellectuelle et

artistique. Atget traversa le commencement de ce siècle avec une souveraine

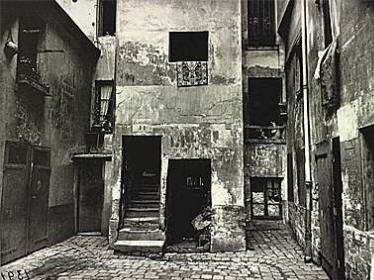

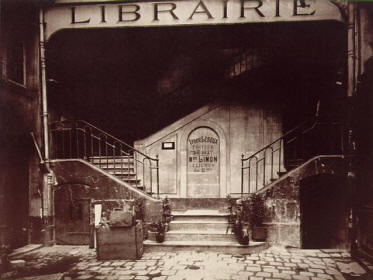

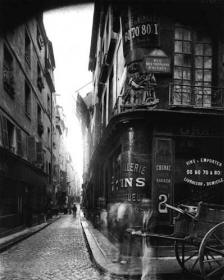

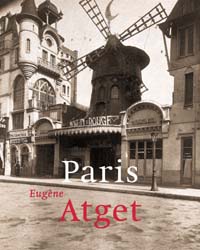

indifférence, seul le théâtre l’a passionné. Son génie réside dans son projet de

fixer en détail et à jamais, tous les aspects de Paris et de ses environs, à

l’usage des peintres. Ce projet l’obligeait à rechercher le détail pittoresque

être productible en peinture ; ce qui le conduisait à n’être que le rapporteur

d’une réalité sans fard avec une probité du regard sans défaut. Et tout y passe

: vieilles grilles, rues, prostituées, commandés par l’illustrateur Dignimont ;

les intérieurs, les petits métiers destinés aux éditeurs de cartes postales. Ce

qui l’intéressait c’était le Paris qui, déjà à cette époque disparaissait. La

révolution haussmannienne se terminait à peine et il est à remarquer qu’il ne

photographia ni l’Exposition universelle, ni les nouveaux quartiers de la

capitale. Seuls le pittoresque et le populaire ont retenu son attention. Son

archaïsme poétique le fit remarquer des surréalistes mais il ne le comprit pas

et fut célèbre malgré lui. L’époque aimait le flou et il fut un précurseur en

réalisant, par nécessité, des images ou l’extrême netteté était un but.

Révolutionnaire sans le vouloir, il ouvrit une porte vers la photographie

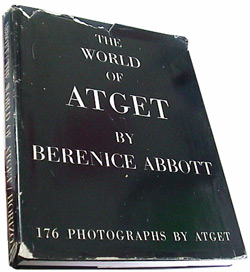

moderne. Les Américains ne s’y trompèrent pas grâce à Bérénice Abott qui

défendit son œuvre aux États-Unis. La France ne le reconnut que plus tard. En

conclusion, Eugène Atget fit son métier de photographe documentaliste avec une

rare honnêteté, une méthode et une continuité sans égale, ne négligeant aucun

coin pittoresque. Peintre raté, il comprenait l’attente de ses clients plus

doués que lui. Il fut sur le motif de 1898 à 1925 environ. Quinze mille épreuves

furent acquises par différentes institutions nationales, sans compter celles

fournies à ses clients. Quant à ses négatifs, Bérénice Abott en acheta 1797 et

André Calmette se chargea du reste en les revendant. Ainsi son œuvre fut

conservée alors qu’elle aurait très bien pu finir aux puces. D’autres

photographes firent, par le passé, un travail similaire, citons : Nègre, Le Secq,

Maraille. Ils furent de bons photographes mais ils n’avaient pas cette petite

flamme qu’ont les grands artistes, leur capacité d’émotion et leur vision

poétique du monde. Cela ne s’apprend pas, Atget avait cette grâce mais il a

disparu sans savoir qu’il était Atget.

Christian Jamessur

http://www.photo-bievre.org/pelloch/pelloch29.pdf

Après une enfance d'orphelin, durant laquelle il dit avoir été marin, il tente à plusieurs reprises pendant son service militaire, effectué à Tarbes, d'entrer au Conservatoire d'art dramatique de Paris, où il est refusé une dernière fois en 1881. Il s'installe à Paris et y joue de petits rôles, rencontre Valentine Compagnon, une actrice qui le suivra jusqu'à sa mort.

Une maladie de la gorge altérant gravement sa diction, il doit renoncer au théâtre (1887). Il essaie sans succès la peinture de chevalet (1888) puis décide de s'installer comme photographe professionnel, en offrant à sa clientèle un service de documentation pour artistes et de reproduction de documents. Il s'intéresse personnellement aux petits métiers exercés dans la rue et pratique le paysage urbain, profitant de la lumière matinale et du calme relatif pour effectuer ses prises de vue (Les p'tits métiers, série de 80 cartes postales, en 1897). Dès 1898 il vendra des épreuves aux collections publiques. En 1900, il s'installe rue Campagne Première, où il finira sa vie. Il constitue et vend des albums à thème. C'est ainsi que jusqu'au début de la guerre de 1914, il accumule des clichés du Paris pittoresque et du vieux Paris. Très organisé, il arpente la capitale rue par rue, quartier par quartier, et constitue un ensemble inestimable de vues: enseignes, hôtels particuliers, monuments, etc.

Son activité très réduite pendant la guerre consiste à classer et à protéger ses clichés. Il négocie la vente de ses collections avec la Caisse nationale des monuments historiques. Celle-ci ne s'intéressant malheureusement qu'à la partie monuments, n'achète pas la totalité de son fonds et néglige tout l'aspect humain de l'ensemble: petits métiers et commerces.

Sa rencontre avec Man Ray le met en contact avec le peintre collectionneur Dignimont, qui lui commande des images sur les prostituées. Il ne prendra cependant jamais au sérieux Man Ray quand celui-ci le traite en artiste. Le parc de Sceaux et celui de Versailles seront ses derniers travaux. Il sera publié par les surréalistes (Atget photographe de Paris [1930], le Paris d'Atget [1951], Eugène Atget [1963]), et sera redécouvert dans les années 1970.

Man Ray redécouvrit les photographies d'Atget vers 1925. Berenice Abbott, élève de Man Ray, sut y déceler le génie du photographe français. Après la mort d'Atget en 1927, elle emporta la plupart de ses tirages et négatifs aux États-Unis. Ils font désormais partie du fonds Abbott-Levey au Museum of Modern Art de New York.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|